Estamos en la cocina, en silencio, y mi hija me mira mientras yo la observo a mi vez como un objeto exótico, como un animal desenjaulado, sin saber qué va a hacer a continuación. Rezo para que la quietud se prolongue, para que no suene el teléfono ni el timbre de la puerta, para que la ciudad continúe con sus actividades sin molestarme. En momentos así, una reluciente gota de confianza brota de la niña y se derrama despacio en el recipiente abierto de mi ser.

Se le empiezan a caer los párpados. Verlos me recuerda la posibilidad de que se duerma y se quede así dos o tres horas. Ya lo ha hecho en otras ocasiones. La perspectiva es emocionante, porque mientras la niña duerme es cuando yo me relaciono, como un amante, con mi antigua vida. Estas aventuras, aunque apasionantes, suelen ser frenéticas. Corro de un lado a otro por la casa sin decidir qué hacer: leer, trabajar o llamar a mis amigas. A veces estos placeres me esquivan y termino limpiando la casa patéticamente, o delante del espejo, intentando reconocerme. A veces echo de menos a la niña y me acuesto al lado de su cuna mientras duerme. A veces consigo leer, trabajar o hablar, y cuando estoy disfrutando de ello de repente se despierta y llora; y el dolor de pasar de una vida a la otra es entonces agudo.

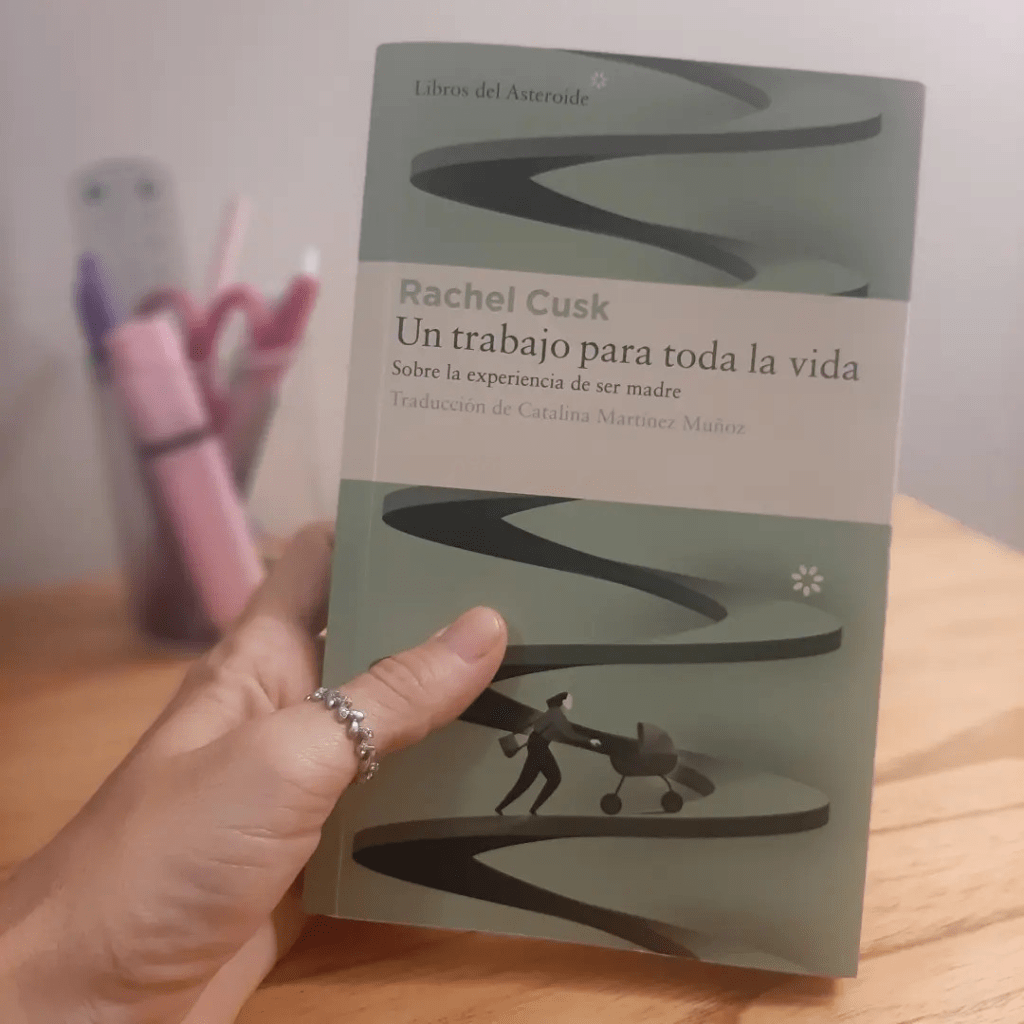

![]() Fragmento del libro «Un trabajo para toda la vida: Sobre la experiencia de ser madre» de Rachel Cusk

Fragmento del libro «Un trabajo para toda la vida: Sobre la experiencia de ser madre» de Rachel Cusk