Mi hijo se esfuerza por mantener la mirada fija en mi rostro y, de pronto, sin que él logre comprender cómo, este se desvanece detrás de mis manos para reaparecer a los pocos segundos. Cada vez que esto ocurre él se sorprende, ríe y patea como si se tratara de un prodigio fantástico. Yo también estoy sorprendida porque el juego no se agota y puedo pasar toda la mañana usando mis palmas para desaparecer y siempre seré recibida de nuevo con una expresión de júbilo. Las madres somos, durante un breve tiempo, las dueñas absolutas de la magia. Me ha dicho el pediatra que debo convertir el acto mágico en un ritual matutino para que el cerebro de mi crío vaya comprendiendo algo que él llama permanencia del objeto. En pocas palabras, al esconderme tras mis propias manos, enseño a mi hijo que puedo seguir existiendo incluso cuando él no me está mirando. Entiendo que eso es algo importante para su desarrollo neurológico, pero no puedo ocultar lo mucho que me complace la idea de que, de algún modo, lo primero que le estoy enseñando a este prospecto de persona es que mi existencia no está determinada por su mirada. A través de su sorpresa, me estoy construyendo como un individuo independiente de él.

Hoy el bebé de once meses dijo “abua” y señaló el cielo. Entonces, estaba tratando de decir lluvia. Se lo conté a su padre que me miró extrañado, como si la inferencia le hubiera parecido por demás descabellada. El crío y yo nos sonreímos cómplices de una interlocución que es solo nuestra. Como cuando dice “mamá” pero no para nombrarme a mí, porque en realidad quiere decir que es urgente que el adulto a cargo, su padre o yo, se disponga a solventar de inmediato cualquiera de sus necesidades no expresadas por falta de vocabulario. Por ahora, mamá no es todavía un sujeto, sino una función.

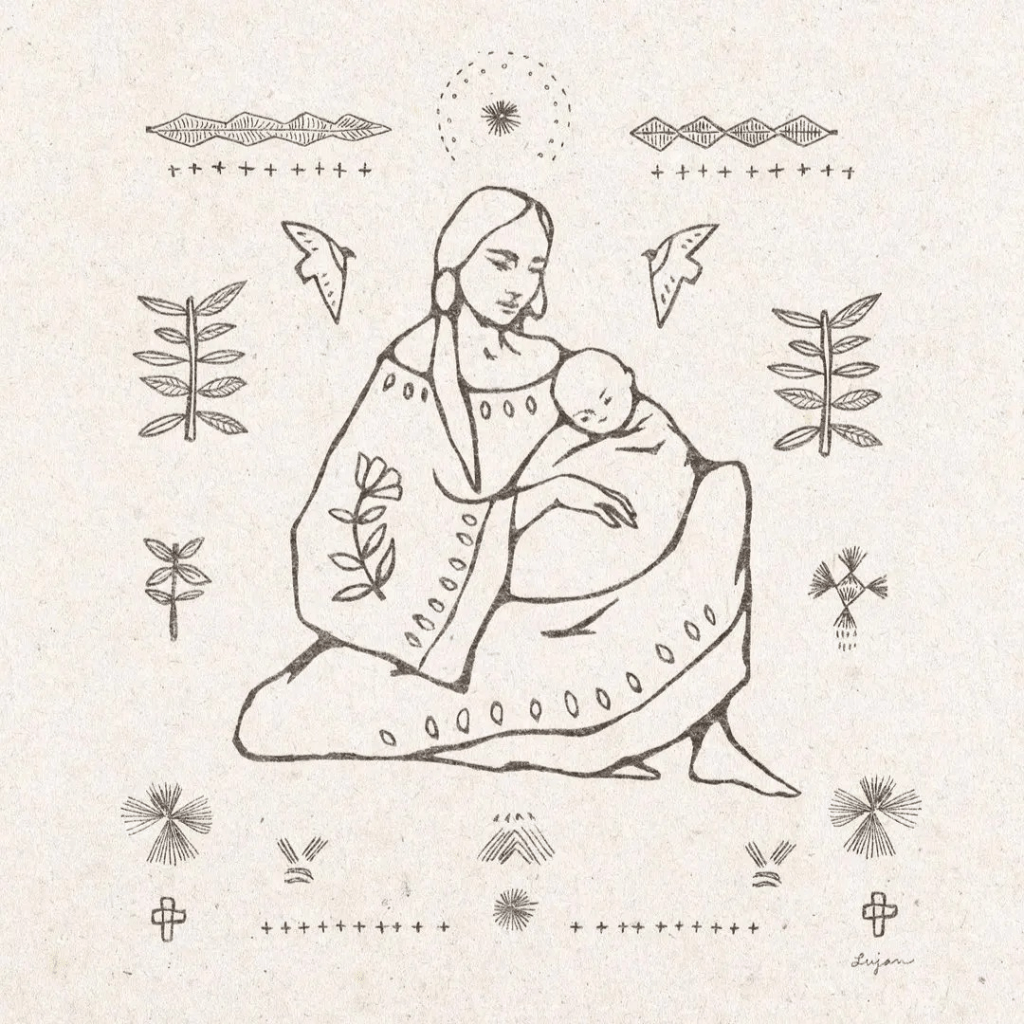

![]() Fragmentos de “Germinal” de Tania Tagle

Fragmentos de “Germinal” de Tania Tagle